县志简介

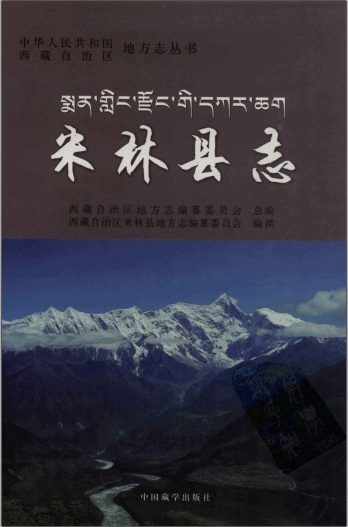

书名:《米林县志》

作者:米林县地方志编纂委员会编

出版社:北京:中国藏学出版社

丛书: 中华人民共和国西藏自治区地方志丛书

页码: 920

书籍格式: PDF

出版时间: 2009

书籍大小: 128M

完整性:完整

凡例:一、《米林县志》以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表”重要思想及科学发展观为指导,运用辩证唯物主义和历史唯物主义的基本观点及方法,力求准确、客观、系统地记述米林县自然和社会的历史与现状。

二、本志遵循“详今明古”的原则。上限追溯事物的起始发端,下限至2005年底。

三、本志采用述、记、志、传、图、表、录等体裁,以志为主体。志首包括署名、图照、序言、概述,志尾包括人物、大事记、附录。志体部分坚持“横排门类,竖写历史”的原则,纵述米林发展史实。本志分二十篇,篇以下设章、节、目。

四、本志坚持“述而不作”、不“越境而述”的原则,记述米林县辖区内的事物。采用语体文、记述体,力求标目简洁,文字朴实、简明、流畅。

五、大事记以编年体与纪事本末体相结合记述。人物本着生不立传”的原则。“传”选录在本县历史上有重大贡献、籍贯属本县的已去世的人物;“简介”介绍影响较大的在世人物;“录”收录未能立传的革命烈士等;“表”收录受党中央、中央人民政府、国务院、中央军委及自治区、国家部委,自治区各部门,地委、行署,县委、县政府表彰的劳模、先进个人等。

六、本志纪年采用公元纪年。中华人民共和国成立前采用朝代纪年,其括号内加注公元纪年和藏历纪年;中华人民共和国成立后,采用公元纪年,用阿拉伯数字。

七、本志行政区划图采用自治区测绘局绘制的最新版本。地名使用民政部门和测绘单位界定的标准名称。

八、专用名称首次出现时用全称并加注简称,其后行文中用简称。

九、本志引用的数字,西藏自治区成立以前,以有关档案历史资料或调查资料为准;自治区成立以后,以统计部门的统计资料为准或以各行各业、各部门统计核定的资料为准。注解采用当页脚注,当页编码,不编通码。

十、本志资料主要来自地、县档案材料,史书及社会调查等。

概述

第一篇 自然地理

第一章 地质地貌

第一节 地质

第二节 地貌

第二章 气候与水文

第一节 气候

第二节 河流水文

第三章 土壤与植被

第一节 土壤

第二节 土地资源

第三节 植被与草原

第四章 动植物

第一节 动物

第二节 植物

第五章 自然灾害

第一节 地质灾害

第二节 气象灾害

第二篇 政区建置

第一章 境域与建置

第一节 境域

第二节 沿革

第三节 行政区划

第二章 乡镇概况

第一节 米林镇

第二节 南伊珞巴民族乡

第三节 里龙乡

第四节 卧龙镇

第五节 扎西绕登乡

第六节 羌纳乡

第七节 丹娘乡

第八节 派镇

第三篇 政党群团

第一章 中共米林县地方组织

第一节 机构

第二节 会议

第三节 纪检监察

第四节 政法协调

第五节 组织工作

第六节 宣传

第七节 统战

第八节 档案与编史修志

第二章 群团组织

第一节 工会

第二节 共青团

第三节 妇联

第四节 其他团体

第四篇 人大 政府 政协

第一章 人民代表大会

第一节 机构

第二节 会议

第三节 履行职能

第二章 政府

第一节 机构

第二节 区乡(镇)政府

第三节 施政

第三章 政协

第一节 机构

第二节 会议

第三节 履行职能

第五篇 民政 人事 劳动

第一章 民政

第一节 机构

第二节 救灾救济与扶贫

第三节 优抚安置与支前双拥

第四节 社会福利

第五节 婚姻登记

第六节 勘界管理

第七节 基层政权建设与村民自治

第八节 陵园管理

第二章 人事

第一节 机构

第二节 人事管理

第三节 工资福利

第四节 机构编制

第三章 劳动和社会保障

第一节 机构

第二节 劳动保障

第六篇 巡视与援助

第一章 巡视

第一节 中央领导视察

第二节 自治区领导视察

第三节 地区领导视察

第二章 受援工作

第一节 援助政策及措施

第二节 人才援助

第三节 项目援助

第四节 援助效益

第七篇 公检法

第一章 公安

第一节 机构

第二节 治安管理

第二章 政府

第一节 机构

第二节 区乡(镇)政府

第三节 施政

第三章 政协

第一节 机构

第二节 会议

第三节 履行职能

第五篇 民政 人事 劳动

第一章 民政

第一节 机构

第二节 救灾救济与扶贫

第三节 优抚安置与支前双拥

第四节 社会福利

第五节 婚姻登记

第六节 勘界管理

第七节 基层政权建设与村民自治

第八节 陵园管理

第二章 人事

第一节 机构

第二节 人事管理

第八篇 军事

第一章 驻军

第一节 中国人民解放军

第二节 中国人民武装警察部队

第二章 地方武装

第一节 县(乡)人民武装部

第二节 民兵

第三章 兵役与战事

第一节 兵役

第二节 战事

第四章 支援地方建设

第一节 拥政爱民

第二节 抢险救灾

第九篇 农牧林水

第一章 农业

第一节 机构

第二节 农业体制

第三节 生产条件

第四节 农作物及农业技术推广

第五节 病虫害及防治

第六节 农垦

第七节 农业综合开发

第二章 畜牧业

第一节 草场

第二节 畜禽及畜产品

第三节 饲养与改良

第四节 疫病与防治

第三章 林业

第一节 机构

第二节 林政管理

第三节 森林资源

第四节 森林采伐与加工

第五节 植树造林

第四章 水利

第一节 机构

第二节 水利工程建设

第十篇 工商粮贸

第一章 工业

第一节 工业企业

第二节 民族手工业

第三节 电力工业

第二章 商业

第一节 机构

第二节 商业体制

第三节 土特产品收购

第四节 饮食服务业

第三章 粮油

第一节 管理

第二节 盐粮交换

第三节 粮油购销

第四节 储运与加工

第四章 多种经营

第一节 机构

第二节 行业结构

第三节 乡镇企业

第四节 家禽养殖业

第十一篇 交通 城建 旅游

第一章 交通

第一节 机构

第二节 道路

第三节 桥梁与渡口

第四节 运输

第五节 公路养护

第二章 城乡建设

第一节 机构

第二节 县城建设

第三节 乡镇建设

第三章 旅游

第一节 机构

第二节 旅游资源

第三节 旅游线路与项目开发

第四节 旅游服务

第十二篇 邮电 金融

第一章 邮政

第一节 机构

第二节 邮路与业务办理

第三节 邮政资费

第二章 电信与移动

第一节 电信

第二节 移动

第三章 金融

第一节 机构与体制

第二节 储蓄与信贷

第三节 存贷利率

第十三篇 财税管理

第一章 财政

第一节 机构与体制

第二节 财政收入

第三节 财政支出

第四节 预、决算

第二章 税务

第一节 机构

第二节 税种

第三节 税务征收及管理

第十四篇 经济管理

第一章 计划管理

第一节 机构

第二节 计划编制

第三节 项目管理

第四节 统计与普查

第五节 物价管理

第二章 工商行政管理

第一节 机构

第二节 市场管理

第三节 个体工商户管理

第四节 消费者权益保护

第五节 计量管理

第三章 土地管理

第一节 机构

第二节 土地规划与征管

第三节 土地利用与保护

第十五篇 文化

第一章 文化管理

第一节 机构

第二节 文化市场管理

第三节 文化站(室)建设

第四节 文物

第二章 曲艺

第一节 舞蹈

第二节 文艺演出

第三章 民间文学

第一节 民间故事与神话传说

第二节 民间谚语

第三节 民间歌谣

第四章 影视广播

第一节 电影

第二节 广播电视

第十六篇 教育 体育

第一章 教育

第一节 教育管理

第二节 幼儿教育

第三节 小学教育

第四节 初级中学教育

第五节 成人教育

第六节 教育教学

第七节 “两基”攻坚

第八节 教师队伍

第九节 教育设施建设

第二章 体育

第一节 机构

第二节 学校体育

第三节 民族体育

第四节 群众体育

第十七篇 科技 卫生

第一章 科学技术

第一节 机构

第二节 科技队伍

第三节 科技活动

第四节 科技推广与应用

第二章 气象

第一节 机构

第二节 台站建设

第三章 卫生

第一节 管理机构

第二节 医疗机构

第三节 医疗体制

第四节 藏医与西医

第五节 藏药材

第六节 卫生防疫

第七节 公共卫生

第八节 妇幼保健

第十八篇 人口与民族宗教

第一章 人口

第一节 机构

第二节 人口变动

第三节 人口分布

第四节 人口构成

第五节 人口普查

第六节 人口政策

第七节 人民生活

第二章 民族宗教

第一节 机构

第二节 民族

第三节 宗教

第十九篇 民俗

第一章 服饰

第一节 米林藏族服饰

第二节 珞巴族服饰

第三节 门巴族服饰

第二章 饮食与居住

第一节 饮食

第二节 居室

第三章 婚俗与丧葬习俗

第一节 婚姻习俗

第二节 丧葬习俗

第四章 节庆礼仪

第一节 节日

第二节 礼仪

第五章 禁忌

第一节 藏族禁忌

第二节 珞巴族禁忌

第三节 门巴族禁忌

第二十篇 语言

第一章 藏语

第一节 藏语方言

第二节 藏语文工作

第二章 珞巴语

第一节 语音

第二节 词汇

第三节 语法

人物

一、传

二、简介

三、录

四、表

大事记

考

专记

一、十年援藏工作纪实

二、护林灭火英雄班

三、“驼峰航线”

四、矿石之泉

五、面斥印度侵略军

六、我任嘎尔恰谿堆期间印度军队占白恰西绕地区真相

七、回忆我同印度侵略军之间的一场争论

附录

一、重要文献

二、乡镇及村名汉藏文对照表

索引

英文目录

编后记

总后记

· 本西藏米林县志_2009版.PDF下载是PDF电子版不是实体书,PDF电子版可以在电脑、手机上浏览,请您知晓。您可以联系我们查看更多本志的截图。

· 需要本地其他志书(地名志、人物志、水利志、植物志、交通志、教育志、农业志、文物志、工业志、土地志、方言志、民族志等)或文史资料请在网站上方搜索框输入地名或关键词检索(例:洪洞)。

· 在您联系我们之前请务必阅读理解的内容:《网站服务声明》在您联系我们之时即表明您已悉知声明。

· 服务流程:微信或qq转账红包,支付宝支付相关款项,然后我们通过微信、qq或邮箱发送文件。

· 联系客服微信/QQ:247390556(请注明来意) 邮箱a@xianzhi8.com

·全国地方志文史地情资料浩瀚,如果站内没找到您需要的地方志或站外资料请联系客服帮您查找